- トップページ/

- インテリア雑貨/

- インテリア小物 / 照明/

- 干支水滴

干支水滴

書道具であり愛玩品

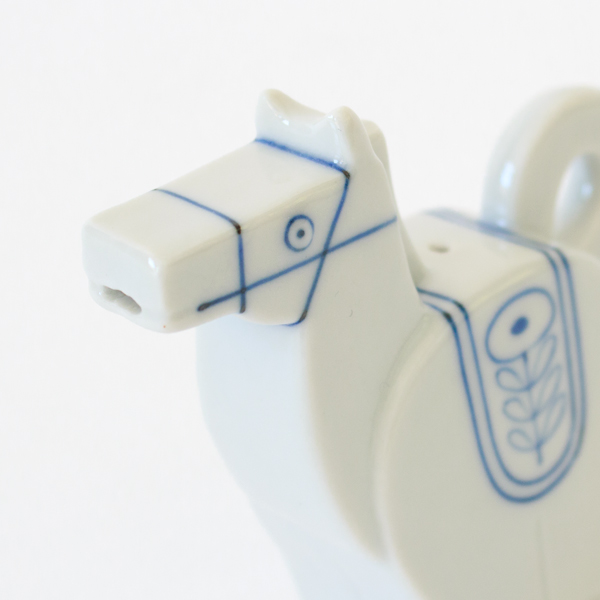

茶壺(急須)型の水滴に、四肢をそろえて立つ馬の姿を重ねた上出長右衛門窯の干支水滴。小さな注器の形に、愛らしさと凛とした気配が同居しています。

午モチーフの「干支盃」、「湯呑」もあわせてご覧ください。

愛玩品として愛されてきた「水滴」

水滴は、硯で墨を磨る際に水を差すための書道具です。古くから造形の美しさを楽しむ人も多く、愛玩品としても親しまれてきました。実用品でありながら、書家や文人のみならず、蒐集家や陶磁を愛する人々にとって、長く鑑賞の対象としても大切にされてきた道具です。

この干支水滴は、くるんと丸く巻いた尻尾を把手とし、馬の口から静かに水を落とす仕組み。どこかとぼけたような馬の表情からは、上出長右衛門窯らしい遊び心も感じられます。手に馴染む小さな存在でありながら、長い歴史のなかで育まれてきた「文房具・道具としての実用性」と「陶磁芸の趣」を、静かに伝えてくれます。

道具として使うのはもちろん、手のひらに収まるほどの小さな馬の姿は、置いておくだけでも心が和む存在。季節を問わず飾りやすく、毎日の暮らしに静かな趣を添えてくれる日用品です。

伝統を現代に

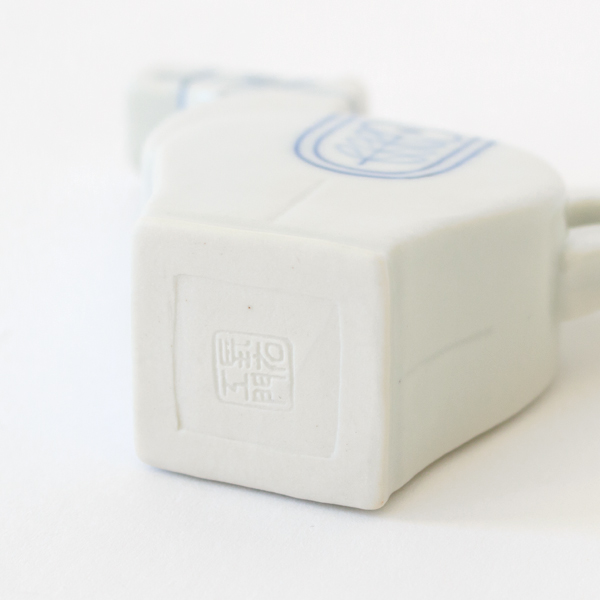

明治十二年、石川県能美郡寺井村(現石川県能美市寺井町)で創業した上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)。135年余の歴史を持つ九谷焼窯元で、磁器の成形から絵付までを一貫生産する老舗です。その手作り・手描きで作られる製品は、彩り鮮やかな上絵付けと深い発色の染付け、何より丈夫で美しい生地が魅力的です。6代続く歴史ある老舗は、近年新たな取り組みを始め、現代に合わせた九谷焼を手がけます。それは、明治12年の創業以来ずっと守り続ける窯元らしく、伝統工芸「九谷焼」の製法を生かしつつも現代の暮らしに合う色、形、手書きによる一つ一つ愛着がわくデザインの製品。

日本を代表する九谷焼

九谷焼は他の焼き物と同じように、人が手で形作り絵付けをすることから始まりました。

江戸時代、加賀藩主前田家が陶石を発見し磁器の製作を始め、その後備前有田で陶磁器の技術を学び、お茶を楽しむための器などへと広がったと言われる日本の伝統工芸です。白く澄んだ素地に様々な文様を添えて食器として使いやすく目も楽しませてくれるのがその特長で、磁器の硬いガラス質素材の白地に映える色絵が魅力です。

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)は、主に美術工芸品、割烹食器、日用食器を製造、販売致してきた窯元で、九谷焼の伝統を今も守り続けたものづくりをしています。

手描きだからこそ同じものがない。手掛けた職人、製造の時期によって絵が変わることもそれぞれの価値となるもの。

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)が手描きにこだわるのは、人の手には大きな可能性があると信じているからだと言います。手作りの物に人は温もりや親しみ、味わい、または技や緻密さに圧倒されるもの。「どのような時代でも人が生み出すものには心動かす大きな力がある」という思いで、上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)は丁寧に手描きの焼き物をつくり守り続けています

| サイズ | 幅約8×高さ8×奥行き3(cm) |

| 重量 | 約140g |

| 素材 | 陶磁器 |

| 生産国 | 日本 |

| 箱有無 | 有 |

商品特徴

-

◇書道で墨を摩る際、水を差すための道具です。(食洗機の使用可)

◇インテリア小物としてもおすすめ。

注意事項

- ◇タワシや研磨剤のご使用はお控えください。

ブランド紹介

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)は、九谷焼きの伝統を守りつつ、斬新な発想を楽しむ老舗窯元です。 石川県を代表する伝統工芸である九谷焼は、元禄時代の1655年加賀国江沼郡九谷村で初めて焼かれたと言われています。

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)は、明治12年(1879年)に現在の能美市寺井町で創業しました。

生活用品であった伝統工芸が趣味的なものに捉えられるようになった今の時代、歴史あるものを一度整理して、 現代の人々に向けて伝統を守りつつも、新しい取り組みが必要だという考えで、現代的な製品づくりに取り組むメーカーです。

| 商品 | 価格(税込) | 在庫 | 個数 | |

|---|---|---|---|---|

|

¥11,880(税込) |

◯

|

カートに追加されました

干支水滴には、他にもこんな仲間がいます

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

干支盃¥9,900(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

ちょうえもん座猫¥11,550〜(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

二寸ちょうえもん招猫¥10,120〜(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

招猫 鈴なり¥9,900〜(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

花型皿小¥3,300〜(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

角小皿¥2,970〜(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

湯呑¥7,150〜(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

八寸丸皿 百果刻文¥5,720(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

切込入 ご飯茶碗 染付山水文¥8,140(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

花小付¥3,080〜(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

家来の虎¥7,700〜(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

把手付徳利 線文¥17,050(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

把手付盃 線文¥7,920(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

梅蓋物 紅白¥12,100(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

銘々皿5客セット 三寸丸 染付瓢箪¥9,350(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

銘々皿 長皿小 楼閣山水文¥6,600(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

小鉢 小判型 紙風船¥7,480(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

小鉢 梅型¥4,620〜(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

箸置 舟型 楼閣山水文¥5,500(税込)

-

上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)

醤油差し(小)¥8,800〜(税込)

干支水滴を見た人はこんなアイテムも見ています

-

FUTAGAMI(フタガミ)

文具トレイ 黒ムラ¥5,368〜(税込)

-

Fores(フォレス)

道行灯 まる¥6,050(税込)

-

四十沢木材工芸(あいざわもくざいこうげい)

桜6寸皿¥4,950(税込)

-

undyed+(アンダイドプラス)

フェルトのチェアパッド¥6,600(税込)

-

TRICOTE(トリコテ)

ランチョンマット/プレイスマット¥3,960〜(税込)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)